Poison & Medicine ブログ 毒と薬

盛夏の豊寿苑を彩るゴーヤのグリーンカーテン!

施設長室壁面前のゴーヤ 2025年7月22日8時52分撮影……

2025.7.23

豊寿苑

エッセイ

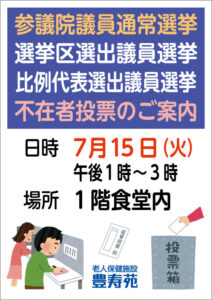

参議院不在者投票実施 自由と平等はタテマエなのか?

7月15日、当施設において、20日に投開票がおこなわれる参……

2025.7.18

豊寿苑

エッセイ

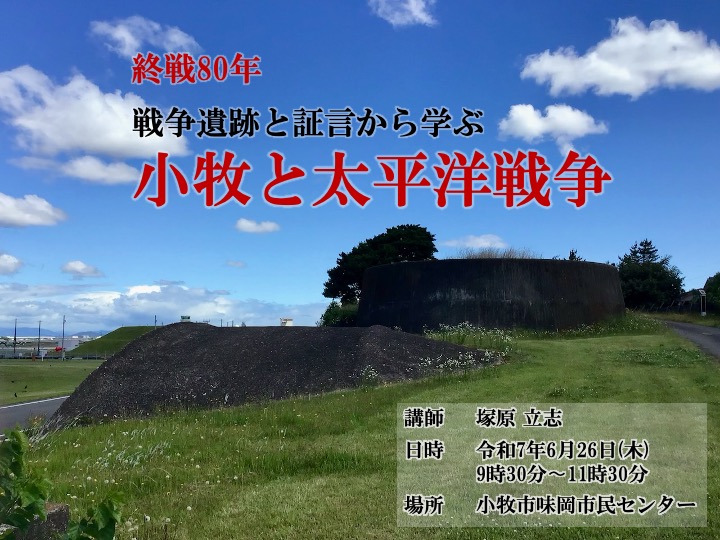

語り継ぐ『小牧と太平洋戦争』①

6月26日、木曜日。小牧市教育委員会からの依頼でゆうゆう学……

2025.7.9

歴史と文化

6月の行事 竜神祭と小牧幼稚園『花の日』

小牧神明社の宮司さんによる祝詞奏上 この春、新型コロ……

2025.6.25

豊寿苑

イベント

さらば、劇団クセック〜狂気を演じ続けて

2025年5月5日、名古屋の劇団クセック ACT の結成4……

2025.5.6

カルチャー

昭和30年代の武者飾り〜人形職人のこだわり

ゴールデンウィーク真っ只中。 ご利用者に季節感を味わ……

2025.5.2

豊寿苑

歴史と文化

イベント

時代遅れの「教養主義」はわたしの生命維持装置

『朝日新聞』2025年4月5日朝刊に掲載された「(耕論)『……

2025.4.22

エッセイ

庭園の藤の花が満開

4月20日、日曜日。日中27℃のGW並みの気候。豊寿苑庭園……

2025.4.20

豊寿苑

自然

県の天然記念物マメナシの花が満開

4月12日。日中ゴールデンウィーク並みの24℃まで気温が上……

2025.4.12

自然

花祭りと庭園の桜たち

4月8日、春晴れ。花祭り。室内では花御堂(みどう)……

2025.4.9

豊寿苑

歴史と文化

イベント