Poison & Medicine ブログ 毒と薬

カテゴリー: 歴史と文化

「お馬祭り」にも少子化の影響が‥‥

令和7年10月12日(日)。 小牧神明社の秋祭り「南……

2025.10.22

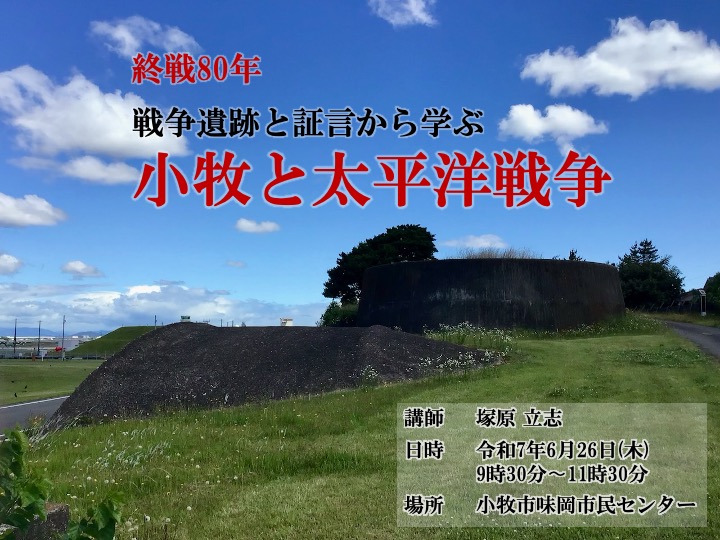

語り継ぐ「小牧と太平洋戦争」⑦

空襲で妹二人を失ったわたしの母 わたしの祖父・塚原嘉……

2025.8.15

語り継ぐ「小牧と太平洋戦争」⑥

米軍に救助され捕虜として終戦を迎える 突然、右腕にチ……

2025.8.15

語り継ぐ「小牧と太平洋戦争」⑤

重巡洋艦「鈴谷」の壮絶な最期 突如、耳をつんざく大爆……

2025.8.15

語り継ぐ『小牧と太平洋戦争』④

利用者で最後の出征経験者 今日は80年の節目を迎えた……

2025.8.15

語り継ぐ『小牧と太平洋戦争』③

今日8月9日は長崎に原爆が投下された日です。 第3章……

2025.8.9

語り継ぐ『小牧と太平洋戦争』②

第2章は、わずか5年半という短期間、東春日井郡篠岡村字下末……

2025.7.25

語り継ぐ『小牧と太平洋戦争』①

6月26日、木曜日。小牧市教育委員会からの依頼でゆうゆう学……

2025.7.9

昭和30年代の武者飾り〜人形職人のこだわり

ゴールデンウィーク真っ只中。 ご利用者に季節感を味わ……

2025.5.2

花祭りと庭園の桜たち

4月8日、春晴れ。花祭り。室内では花御堂(みどう)……

2025.4.9