Poison & Medicine ブログ 毒と薬

2025.7.25

歴史と文化

語り継ぐ『小牧と太平洋戦争』②

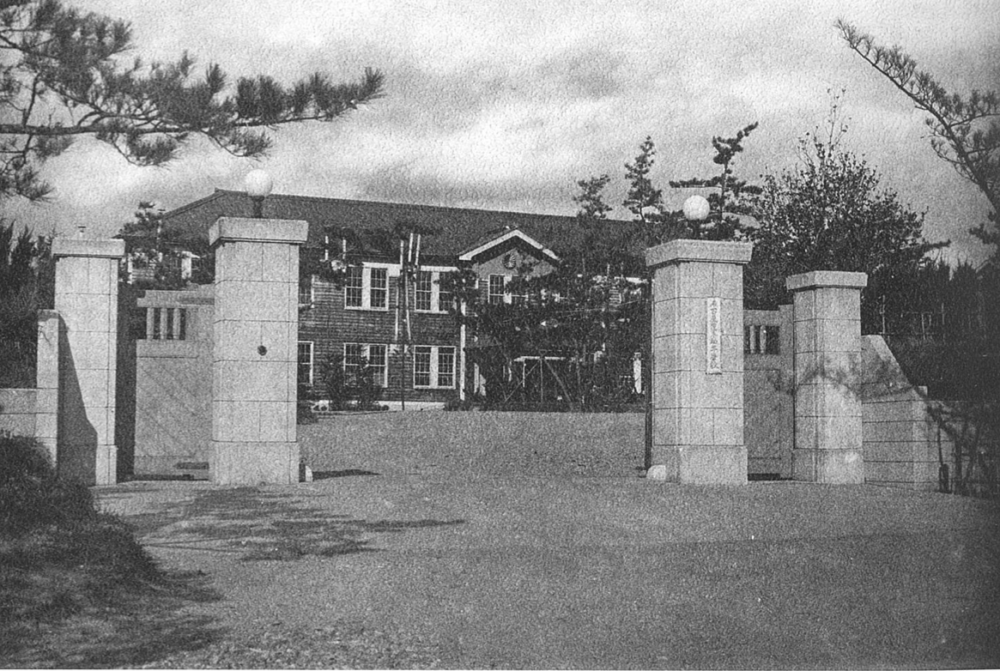

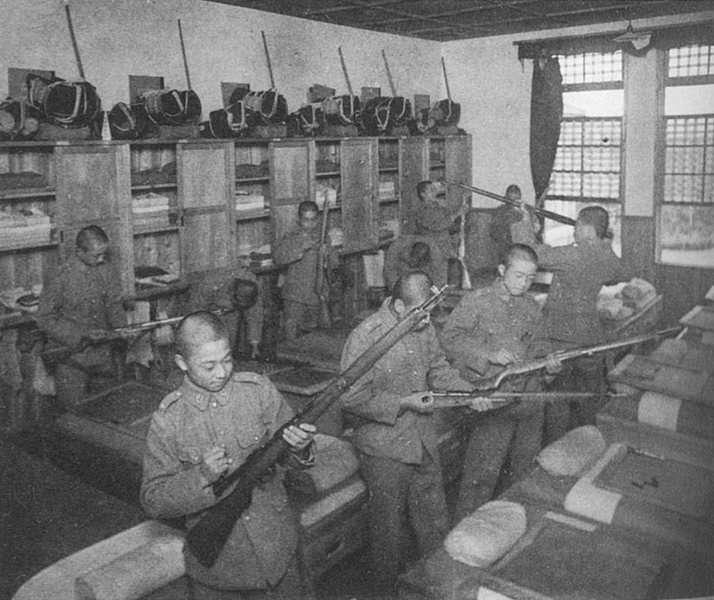

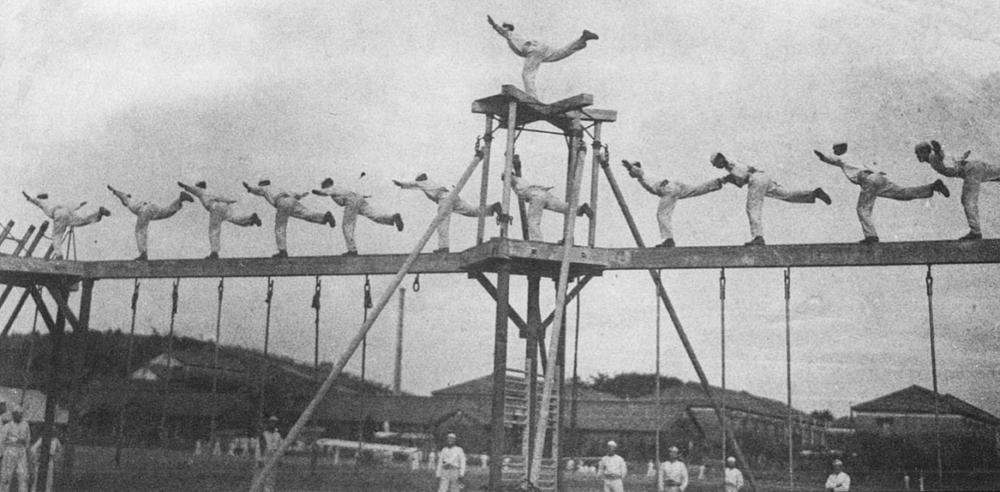

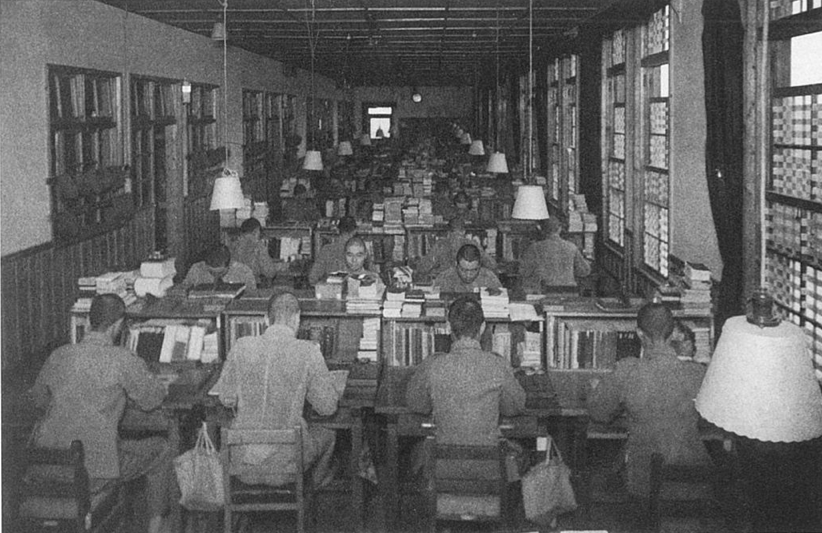

第2章は、わずか5年半という短期間、東春日井郡篠岡村字下末(現小牧市下末)にあった陸軍エリート将校養成校「名古屋陸軍幼年学校」(通称「名幼」)を取り上げました。

20倍とも30倍ともいわれる選抜試験を突破して全国から集まった生徒たちの入学年齢は13歳から15歳。寄宿舎で生活しながら厳しく多忙な3年間を過ごしました。

現在は中部管区警察学校がある敷地内に、今回、特別に許可いただき立ち入ることができました。

『名幼校史』『陸軍幼年学校の生活』などを読んで、建物の配置や日課など、それなりに知識はあるつもりでしたが、想像をはるかに超える敷地の広さに圧倒されました。

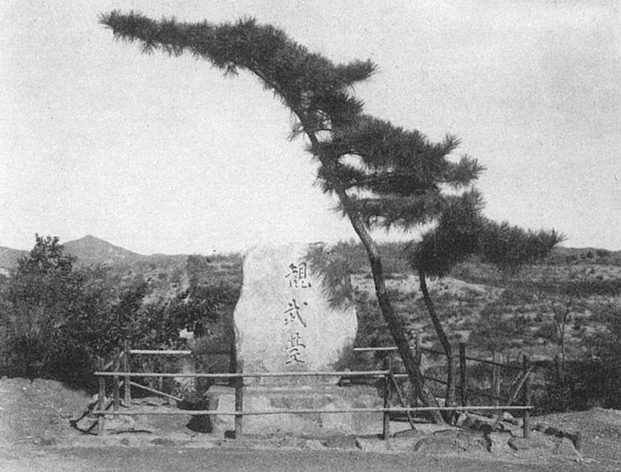

なかでも、生徒舎(寄宿舎)や講堂(校舎)があった場所から、「雄健坂」(ゆうけんざか)と呼ばれる北へ一直線に伸びる坂道の先にある、かつて篠岡山と呼ばれていた標高約80メートルの小山の頂上にあった「観武台」(かんぶだい)の場所に立てたときは感無量でした。

「観武台」は、毎朝、生徒たちが「雄健坂」を駆けのぼり「観武台」の石碑の前で、宮城に遙拝し、軍人勅諭を詠み上げた聖地でした。

また、正門近くの林の中にあった英霊を祀った 旌忠(せいちゅう)神社の、いまは石段のみが残る跡地にこの足で立てたことも一生の思い出になりました。

その石鳥居と手水(ちょうず)石が、ほど近い春日井市上田楽(かみたらが)の伊多波刀(いたはと)神社の片隅に残っているのが確認できたのも収穫でした。

軍国主義をたたき込まれて、縁もゆかりもない田舎で集団生活をしながら、厳しい勉学と教練に明け暮れていた最中、敗戦を迎えた青少年たちの心情を思うと胸が締め付けられます。

敗戦により廃校になると、在校生の多くは地元へ戻り旧制中学などに編入学しました。

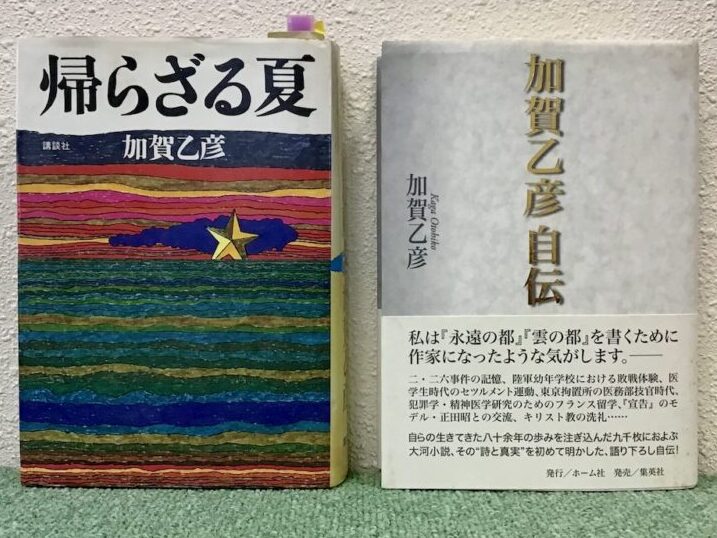

その中に小説家・医学者・精神科医の加賀乙彦(1929ー2023)がいました。

小説『帰らざる夏』(昭和48年)は、自身をモデルにした少年を主人公に、強い愛国心と同性愛的な空気とが共存する名幼での日々を耽美的に描いた傑作です。